【骨格調整】と【神経フロッシング】,【ストレッチ】をメインとした神経に対するアプローチ

神経の圧迫や伸長ストレスから解放する事が目的

神経に由来する痛みや痺れ機能不全

- 柔軟性の改善

- 肩こり・腰痛

- 凍結肩

- 肉離れなど筋損傷からの早期回復

- 筋肉の痙攣

- 坐骨神経痛などの各神経痛

- 手根管症候群などの神経症状

- 冷え性・・・etc

ここからは神経リリースに対する詳細な説明です.

神経リリースとは【神経フロッシング】【ストレッチ】【骨格調整】を軸とした

【神経】に主眼を置いた新しいアプローチです。

徒手的に神経にアプローチするという手法は少なく

Sept.で考案されたオリジナルのアプローチ方法です。

今までの治療のアプローチは支持構造の要素に主眼が置かれています。

「どこがが痛い」となると、すぐ【筋肉】【関節】が治療対象となります。

最近では【筋膜】があります。

筋膜については機能的要素もアプローチとしていますが、基本的には支持構造の一つとするべきでしょう。

何故神経にアプローチする方法を考え出したか、ですが、

関節痛として捉えられる症状で【神経】重要性に気付いたのは

【五十肩】の病態理解に必死で取り組んだ時です。

2年も拘縮が続く凍結肩というのは、他の関節ではありえない事です。

そして夜間痛です。

本来構造的な要素の痛みでは、安静時痛は発生しにくいもので,

内臓関連痛や神経痛であれば安静時でも痛みは発生する事はあり得ます.

そこに違和感を感じてからは、病理解剖の論文を多数読みました。

すると

・拘縮の肩関節包の組織に付着する神経終末に変性が多い事

・神経終末の変性は動脈硬化との関連が観られる事

が分かりました。

夜間痛から拘縮がある肩では、何らかの原因で神経にストレスが生じているという事です。

もちろん結果としての神経変性の可能性はありますが、

凍結肩の症状がCRPSに似ている事から考察しても神経由来の症状として妥当だと考えられます。

さらに神経の重要性について考えさせられたのは、腰痛の原因組織を調べる内容の論文です。

手術中にどの組織を刺激すると手術以前の症状が惹起されるかを調べた物ですが、

単一ではなく200人に近い被験者です.

その研究では、99%の被験者で術前の症状を惹起させたのは、伸長ストレス若しくは圧迫のストレスを受けている神経でした。

その他の組織で痛みを惹起させる確率が大きいのは椎間板です。

椎間板も変性すると神経終末が内部へ進展する事が知られていますので神経の関与がここにもあります。

付け加えると筋膜でわずかに症状が惹起される例は17%、それも筋膜を神経が貫いている部分で症状が惹起されたとの事です。

つまりここでも神経由来の疼痛があると考えられます。

研究の結果を表にしました。

手術以前の強い痛みを生じる組織は限られている事が分かります。

ここまでが神経由来の疼痛が多く、神経へのアプローチの重要性についての記述です。

ではここからは神経の詳細な解剖と神経に対するストレスがどのように神経の変性を発生させるかついて解説します。

この解剖がアプローチ方法でも重要になります。

神経は,ひずみ,伸長や圧迫を受けるストレスに対応出来る仕組みになっています.

例えば正中神経では,神経を伸ばす肢位では通常より10センチ程度長くなり

坐骨神経では,12センチもの長さの変化があります.

但し,元の長さから6%の差があると神経の血流制限が生じます.

圧迫については,20~40mmHgと言うわずかな圧力でも

血流制限や軸索輸送は障害されうると考えられています.

これらのストレスが短時間であれば大よそ問題はありませんが,

ストレスが大き過ぎたり,ストレスを受けている時間が長いと

神経に由来する痛みが生じます.

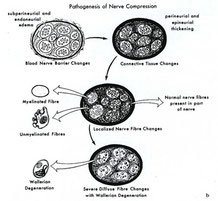

このようなストレスが生じてから神経による症状が出るまでの

流れを下の図にまとめました.

神経の変性や,神経感作という状態から,

肩こりや腰痛,夜間痛のある五十肩などの病態となっている訳です.

ただこのようなわずかな神経の変化は,電気診断学的には捉えられない事もあり,

病態理解を難しい物にしていると考えられます.

神経リリースで改善が見込まれる症状としては、

- 柔軟性の改善

- 肩こり

- 腰痛

- 凍結肩

- 肉離れなど筋損傷からの早期回復

- 筋肉の痙攣

- 坐骨神経痛

- 手根管症候群などの神経症状

- 冷え性

付随する反応として猫背など姿勢の改善もあります。

上に示したように

神経へのダメージは繰り返す機械的刺激から始まります。

多くは圧迫や引き延ばされるストレスになりますが,まずは首や腰、脊柱で圧迫されます。

これは普段の姿勢や,骨や靭帯など構造物の変形によるものです。

最近良く聞く『ストレートネック』は首の骨の並びが変形していますし,

腰が反りすぎると背骨の中を通る神経の通り道が狭くなります.

これに関節の変形や靭帯が肥厚すると【脊柱管狭窄症】と言う症状になります.

他には神経の通り道、関節の近くなどや筋肉の間を通り抜ける際にも圧迫を受けます。

常に筋肉に力が働いていると筋肉自体が神経を圧迫しますし,姿勢によっては神経を引き延ばすようなストレスもかかります.

変な姿勢で一部の筋肉ばかりに負担がかかると神経へストレスとなる訳です.

これを裏付けるには神経の構造と機能の理解が必要です。

神経は本来体の動きや姿勢の変化に対応出来るような冗長性があります。

ただ不良姿勢が継続すると、長時間の圧迫や身長によって鬱血が生じるため炎症の反応が起きます。

また神経は揺変性という動き続ける方が機能を保たれやすいという特徴を併せ持つため、同様の姿勢が続いて動かないと症状が悪化します。

肩こりや腰痛は同じ姿勢でいると発生しやすいのはこういった理由もあります.

痛みについては上記の説明で妥当性はあると思いますが,肉離れが治りやすかったり,冷え症に効果があると考えられる理由も説明します.

神経の損傷は自律神経の働きも阻害します.

一例ですが,水に長く手をつけていると手にシワが出来ますよね.

あれは滑り止めのためという機能的な一面があります.

首の神経が障害された人はこの『手がふやける』変化が発生しないのです.

神経が障害される

⇒自律神経の働きがおかしくなる

⇒冷え症や傷の治りが遅い と言う症状が出る.

と言う流れが出来てしまうのです.

神経リリースとは【神経】を【解放】する事が目的になります.

上述したように,神経にかかる負担は,引き伸ばされる『伸張』と

骨や筋肉などに押しつぶされる『圧迫』のストレスがメインです.

これらのストレスから【解放】してあげられれば神経由来の身体の不調も改善される可能性があります.

伸張のストレスについては,神経の『長さ』が関係していますから,神経の長さを戻します.

また,滑動性も伸張ストレスには影響しますから,神経が滑るための機能も改善が必要です.

このストレスは【神経フロッシング】がとても有効です.

骨格などの変形による圧迫については,【骨格の調整】が必要です.特にこれは背骨です.

普段の姿勢で背骨にもクセが付いている事が多く,このクセを取る必要があります.

背骨の並び方でどのように圧迫がかかりやすいかは決まっているので,

どの神経に圧迫が加わって症状があるのかを見極める必要はあります.

筋肉での圧迫については,筋をストレッチして柔軟性を確保する事や,

筋膜を含めて調整する事で筋膜を神経が通る際のストレスを減弱させる事が出来ます.

どのへ行っても良くならない身体の症状や少しでも早くスポーツに復帰したいアスリートの方々は是非当施設へご利用ください.

また,理学療法士や柔道整復師,鍼灸師やトレーナーといった治療者やリハビリに関わる方について,この手技について詳しく知りたい方はセミナーも行いますので,ご依頼ください.

コメントをお書きください